Overview

概要

学部・学科パンフ

Faculty and Department Pamphlets

大学院・専攻パンフ

Graduate School and Major Pamphlet

組織

Organization

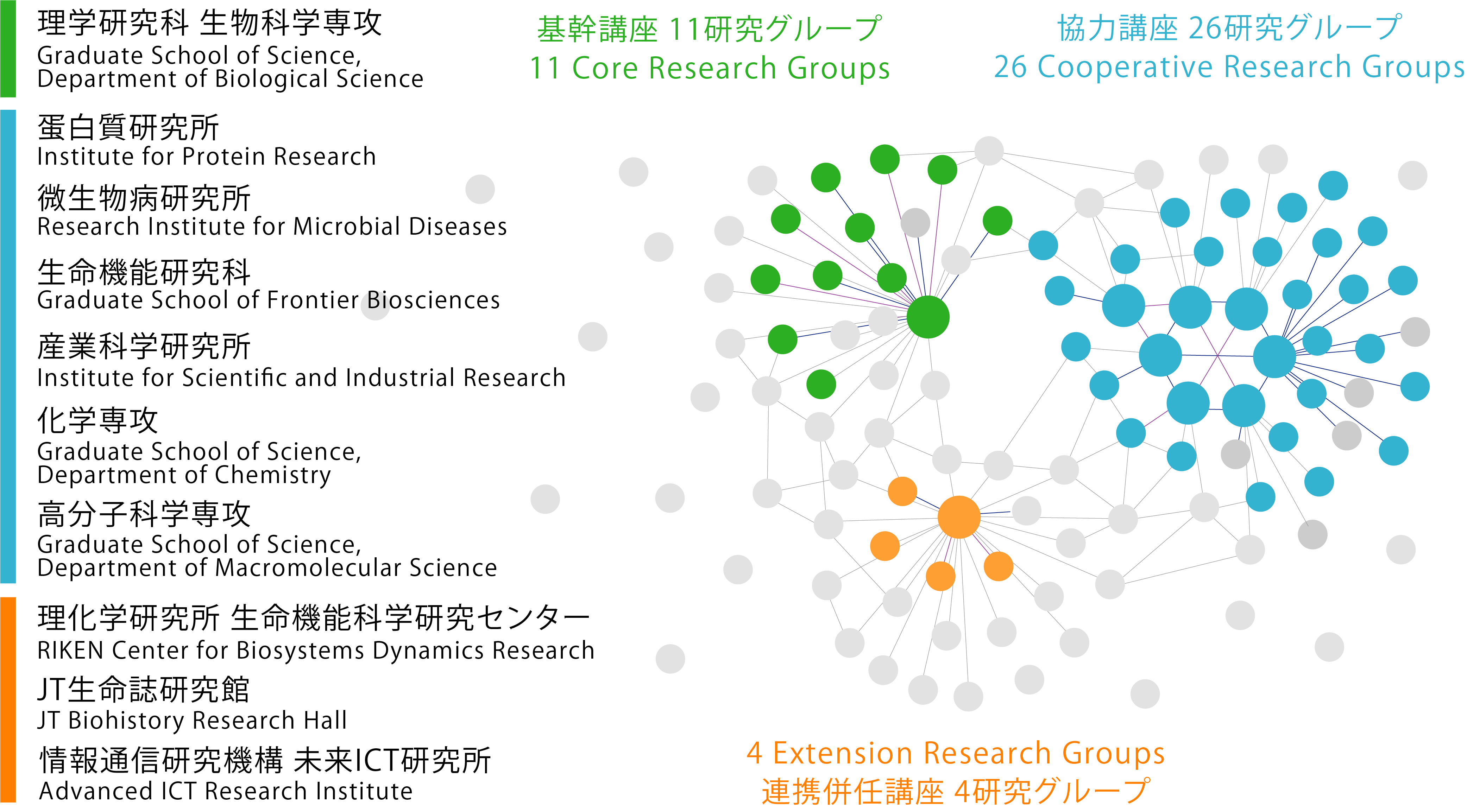

生物科学専攻は、基幹講座、協力講座、連携併任講座の3種類の講座から構成されています。通常の単科大学院と異なり、豊中と吹田地区の2つのキャンパスとキャンパス外の研究機関にまたがる大学院です(所在地参照)。

このような地理的にも広がりを持っている本専攻では、研究グルーブ間の情報や人的な交流が重要です。 本専攻は情報と人間の密なネットワークをつくり、多彩な研究を支援します。21世紀にふさわしいネットワーク専攻を目指しています。

生物科学科(学部)

| 基幹講座 | 植物科学 |

| 植物生長生理学(柿本辰男教授) | |

| 植物細胞運命制御(近藤侑貴教授) | |

| 動物発生進化学 | |

| 細胞生物学(松野健治教授) | |

| 動物形態学(古屋秀隆教授) | |

| 器官形態制御学(進藤⿇⼦教授) | |

| 神経生物学 | |

| 比較神経生物学(志賀向子教授) | |

| 分子細胞生物学 | |

| 染色体構造機能学(小布施力史教授) | |

| 細胞生命科学(石原直忠教授) | |

| 分子遺伝学(中川拓郎教授) | |

| 蛋白質機能学 | |

| 細胞構築学(昆隆英教授) | |

| 学際 | |

| 学際グループ(核機能学)(久保田弓子准教授) | |

| 学際グループ(発生生物学)(今井薫准教授) | |

| 学際グループ(植物科学)(浅田哲弘助教) |

| 協力講座等 | 植物科学 |

| オルガネラバイオロジー(中井正人准教授) | |

| 神経生物学 | |

| 分子発生学(古川貴久教授) | |

| 分子細胞生物学 | |

| ゲノムー染色体機能学(篠原彰教授) | |

| RNA生体機能(廣瀬哲郎教授) | |

| 分子原虫学(岩永史朗教授) | |

| 情報伝達学 | |

| 1分子生物学(上田昌宏教授) | |

| 生体統御学(石谷太教授) | |

| 蛋白質物理生物学(鈴木団准教授) | |

| 細胞機能デザイン(戸田聡准教授) | |

| 蛋白質機能学 | |

| 蛋白質デザイン(古賀信康教授) | |

| 生物分子認識学(山下敦子教授) | |

| 生命機能 | |

| 生命機能グループ(冨永恵子准教授) |

生物科学専攻(大学院)

| 基幹講座 | 植物科学 |

| 植物生長生理学(柿本辰男教授) | |

| 植物細胞運命制御(近藤侑貴教授) | |

| 動物発生進化学 | |

| 細胞生物学(松野健治教授) | |

| 動物形態学(古屋秀隆教授) | |

| 器官形態制御学(進藤⿇⼦教授) | |

| 神経生物学 | |

| 比較神経生物学(志賀向子教授) | |

| 分子細胞生物学 | |

| 染色体構造機能学(小布施力史教授) | |

| 細胞生命科学(石原直忠教授) | |

| 分子遺伝学(中川拓郎教授) | |

| 蛋白質機能学 | |

| 細胞構築学(昆隆英教授) | |

| 学際 | |

| 学際グループ(核機能学)(久保田弓子准教授) | |

| 学際グループ(発生生物学)(今井薫准教授) | |

| 学際グループ(植物科学)(浅田哲弘助教) |

| 連携講座 | 動物発生進化学 |

| 生命誌学(小田広樹招聘教授) | |

| 生命誌学(黒田純平招聘准教授) | |

| 蛋白質機能学 | |

| 生物分子機械設計学(古田健也招聘准教授) | |

| 化学生物学 | |

| 血管形成研究チーム(PHNG Li-Kun招聘准教授) | |

| 生命継承システム(澁谷大輝招聘准教授) |

沿革

History

生物学教室

設立から現在まで

大阪大学における生命科学の教育・研究の歴史は、理学部生物学教室が設立された事に始まります。新制大学発足を機に、化学や物理学との境界領域に発展しつつあった新しい生物科学の教育と研究の場を作る事を目的として、生物学教室は設立されました。その後の発展の歴史を年表で示します。

- 1949年5月

- 理学部生物学教室の設立

- 1953年

- 大学院に生物化学、生理学専攻が設立

- 1956年

- 蛋白質研究所が理学部付属施設としてスタート

- 1958年

-

蛋白質研究所が全国共同利用研究機関として発足

多くの研究グループが生物科学専攻の基幹講座として参加

- 1996年

-

理学研究科生物科学専攻が発足大学院重点化を機に、生物化学と生理学専攻を統合し、旧理学部生物学科教官(旧教養部生物学教室教官を含む)と、付置研究所教官とからなる新しい専攻として再編成

また、新たに連携併任講座を設置して、民間研究所や国立研究機関の協力を得ることで、地域に根ざした大学院として活動

- 2006年

- 生物科学科に生物科学と生命理学の2コースを創設し、定員を55名に増加

年報

Annual report

年報発行について

生物学教室*では、毎年活動状況を年報として公開しています。旧年度のものも残して参照に供します。各種の活動記事については、年度(表示年の4月~翌年3月)ごとに、発表論文は発表月を特定しにくいので年ごと(表示年の1月~同12月)にまとめています。

*生物学教室とは、理学研究科生物科学専攻基幹講座、およびこれを母胎として他研究科に移籍した講座の共同運営体をいいます。